絶えることなく流れる信濃川のほとり、ゆるやかに起伏して続く西山丘陵を望む恵まれた地に、「高い理想と強い信念、そして熱い情熱をたぎらせる人づくり」との願いを込めて設立された普通科高校、新潟県立長岡向陵高等学校は、平成24年に創立30周年を迎えた。生徒一人一人を大切にした丁寧な教育を行い、質の高い学びの創造と豊かな人間性・社会性を育むことにより、次代を担う人材の育成を目指す。生徒は、よき伝統を受け継ぎながら毎日の学校生活の中で、進路志望を達成するとともに、部活動や生徒会活動等にも積極的に参加するなど、文武両道の精神の下、明るく元気に充実した学校生活を送っている。

絶えることなく流れる信濃川のほとり、ゆるやかに起伏して続く西山丘陵を望む恵まれた地に、「高い理想と強い信念、そして熱い情熱をたぎらせる人づくり」との願いを込めて設立された普通科高校、新潟県立長岡向陵高等学校は、平成24年に創立30周年を迎えた。生徒一人一人を大切にした丁寧な教育を行い、質の高い学びの創造と豊かな人間性・社会性を育むことにより、次代を担う人材の育成を目指す。生徒は、よき伝統を受け継ぎながら毎日の学校生活の中で、進路志望を達成するとともに、部活動や生徒会活動等にも積極的に参加するなど、文武両道の精神の下、明るく元気に充実した学校生活を送っている。

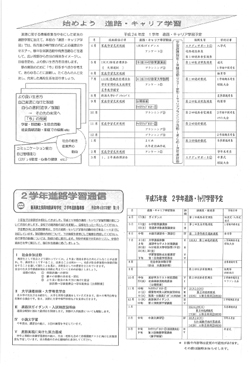

■ 本校のキャリア教育推進の基本理念

本校は「文武両道-学びと部活と挨拶」のコンセプトをもとに、「普通科の特性を生かしたキャリア教育」の実践を行っています。平成24年度から3年間、新潟県教育委員会からキャリア教育推進事業の研究指定をうけ、「生徒の学ぶ意欲、働く意欲、コミュニケーション能力等の向上や、キャリアプランニング能力の育成を図るため、学校において体系的なキャリア教育の在り方を研究し、生徒が自己の在り方・生き方を考え、将来に向けた目的意識を高め、未来を切り拓く力をつけるよう支援する」ことを目標に取り組みました。この中で、全日制普通科である本校が目指したのは、「普通科の特性を生かしたキャリア教育」の充実です。本校の生徒の実態として、将来を見通した進路選択の甘さが挙げられるため、働くことや社会と関わることに対する認識を深め、主体的に進路を決定する能力や態度を育成する教育活動を進めました。新潟県キャリア教育の5つの視点である「郷土愛 」「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」と、キャリア教育における「基礎的・汎用的能力」を養い、積極的に社会に貢献できる人材を育成することを本校のキャリア教育推進の基本理念としました。

■ 『高校生のキャリアノート』を使った実践―30期生の取組から―

研究指定の3年間を経験した30期生の足跡に着目して、第一、第二の柱に属する具体的な活動以外に、年間の諸活動をつなぐための取り組みが、年度当初のガイダンス、記録集積です。その中で、『高校生のキャリアノート』の果たした役割は大きいといえます。

■ガイダンス

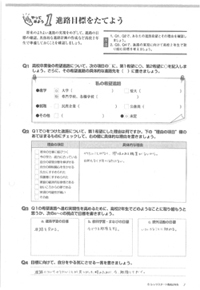

4月のガイダンスでは、キャリア教育に関する年間計画を提示し、活動の概要や心がけて欲しいことなどを示しました。ガイダンスでは、主に、進路指導部学年担当からの『進路学習通信』を使って行い、年間の見通しを持って学習に臨むようにしました。2学年では更に、『高校生のキャリアノート〈9.レッツスタート高校2年生〉』を活用しました。学年集会での全体説明の後、クラスに戻り、それぞれの項目にそって、担任が説明し、記入をさせました。本校2学年は、文理選択に基づくクラス替えがあり、生徒もまだ慣れず緊張感が解けない中、これまでの自分やこれからの自分を見つめ、目標を立てる上で効果的な学習ができました。ここでの記述を基に、個別面談へと進めます。3学年では、従来通り、4月に開催する進路全体指導の中で、キャリア意識に基づく進路選択に関わって説明を行っています。これは、平成26年度に、進路指導部の取組とキャリア教育推進事業を連携させていく方針に準じています。

■社会参加活動

平成25年度の2学年から始めた社会参加活動は、生徒が積極的に社会と関わる中で将来の進路選択の可能性を広げていくことを目指しています。具体的には、主に夏季休業を利用して、高校生対象の様々な体験活動に必ず一つは参加するという課題を設定しました。これは、毎年、新潟県内の様々な部署、団体から高校生を対象にした諸活動の募集がありますが、残念なことに、本校では、これまで、看護師体験以外は、全くと言ってよいほど参加者がいないという現状でした。どれも意義のある活動である上、ほとんど経費がかかりません。これらを積極的に利用させることで、高校生が社会と関わる機会を設定し、将来の職業選択の一助にすることが可能であると考えました。

また、普通科では、インターンシップ等の職場体験活動を設定するにしても総合的な学習の時間やHRの時間を利用するしかなく、時間的ゆとりや経費、また、単位認定等の融通性が欠けているように思います。したがって、このような募集を活用することが、普通科の生徒たちに、有効な体験活動を提供するものと判断し、参加を推奨しました。

この取組は、キャリア教育推進の基本理念の第3の柱に属します。2学年の初めから様々な準備や意識付けを行う中で、『高校生のキャリアノート〈9.レッツスタート高校2年生〉』内のwork3「高2カレンダーを作ろう」、「進路目標をたてよう」を活用しました。『2学年進路学習通信』でも、随時募集内容を掲載し、積極的な活動を促しました。結果的に、夏季休業中までの各種募集に対する参加者は飛躍的に伸び、大学等のオープンキャンパスへの参加も含め、夏季休業中に2学年ほぼ全員が活動を終えることができました。2学期に入り、まず個々の経験を学級で発表し、学年発表会で他の生徒と各体験を共有しました。

■記録集積・表現力育成

各活動の際には、必ず記録を残し、『進路学年通信』に幾編か掲載して、学年全体で共有しました。各活動の記録の最後には、これからの人生でどのように役立てたかという視点でまとめることを共通としました。キャリア教育における「基礎的・汎用的能力」はそれぞれの活動の中で育成を目指しましたが、それらを支える、表現力の育成については、1学年から力を入れてきました。定期的に小論文学習を取り入れ、国語科との連携により、基礎的な書き方を学ぶ他に、模擬テスト形式の演習(1年生1回、2年生2回)も行いました。演習の答案は、添削だけでなく、専門の指導者を招き、全体指導をしていただきました。

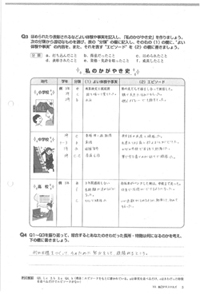

そして、3学年では、『高校生のキャリアノート〈19.自己PRスキルズ〉』と同じく『高校生のキャリアノート〈23.進学・就職合格文章術〉』の2テーマを活用して準備を進め、1学期期末考査終了の段階で、全員が志望理由書を作成しました。進路指導部で全員のものを見て簡単な評価を行い、その後、管理職が目を通すという形としました。どの生徒も、まだ進路が完全に決定していない段階ではありましたが、その時点での自分の意志を確認し、夏季休業に向けた目標を設定ました。進路実現に向けた具体的な取組を考えて、進めていく上で、とても有効な活動であったといえます。

さらに本校では、このような学年全体指導とは別に、3学年において、入試やその他試験に小論文が必要な生徒たちを対象として、4月当初から、各教科や学年から選ばれた小論文委員会を中心に、担当職員を配置して個別指導を行うというような校内態勢で指導を展開しています。

■『高校生のキャリアノート』がひらく・つなぐ

2学年での社会参加活動、3学年での志望理由書作成と、30期生の中核をなす取り組みにおいて『キャリアノート』を活用しました。『キャリアノート』内の個々の項目の一つ一つが吟味され、workが適切に配置されており、こちらの活動の目的に応じて、適時適切に使用できると感じました。また、分冊それぞれが高校生活のあらゆる場面を想定して編集されており、選択の幅が広がります。したがって、3年間の高校生活の中で使うことにより、使用場面ごとの生徒の状況が把握でき、記録として残すことが容易となります。これらの点が、今回の実践を通して実感した『キャリアノート』の利点です。生徒の指導は継続していくものであり、諸活動を「ひらく」場面と、それらを「つなぐ」場面を重視している本校では、効率のよい使い方ができました。